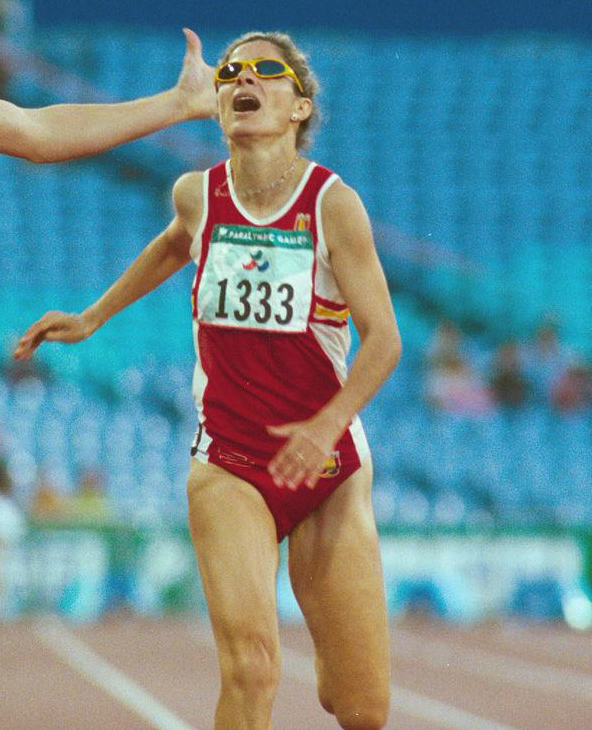

Puri Santamarta, la gacela invidente que devoraba medallas

Purificación Santamarta. Fuente: DXTadaptado.com

La burgalesa es la mejor atleta ciega de la historia, ganó 16 metales en los Juegos Paralímpicos, 11 de ellos de oro. Barcelona 92 la encumbró con cuatro preseas doradas y seis récords mundiales.

Jesús Ortiz García

@JesusOrtizDXT

2 de junio de 2020, 11:00

Cada vez que escuchaba el disparo de salida, la adrenalina se apoderaba de su cuerpo y aceleraba como un proyectil desbocado hacia la línea de meta. De zancada elegante y ligera, piernas de fuego y carácter volcánico, Puri Santamarta reinó en las pruebas de velocidad durante casi 20 años. La burgalesa, una atleta con alma de gacela, venció todas las adversidades para convertirse en una leyenda, en la deportista invidente más veloz del mundo en las décadas de los 80 y los 90. De apetito voraz cuando se calzaba las zapatillas de clavos, fue nueve veces campeona del mundo, 18 de Europa y ganó 16 medallas en siete Juegos Paralímpicos, 11 de ellas de oro.

Purificación Santamarta. Fuente: DXTadaptado.com

El atletismo se cruzó en su vida por casualidad mientras estudiaba en el colegio de la Once en Alicante, poco después de que la luz de sus ojos se apagase. “Nací ciega, aunque tenía un pequeño resto visual, distinguía los colores, pero a los ocho años sufrí un accidente doméstico y perdí la poca visión que me quedaba”, explica. La ceguera no supuso una rémora para correr. Su talento no pasó desapercibido para los técnicos y la seleccionaron para disputar en 1979 los Juegos Mundiales de Stoke Mandeville -competición anual precursora de los Juegos Paralímpicos-.

Tenía 17 años y era un diamante en bruto. Un mes antes de ese campeonato conoció a Benito Peláez, la mano experta que pulió aquella piedra hasta convertirla en una joya. “Ha sido mi sombra y mis ojos durante casi 30 años, mi gran apoyo. Él me lo enseñó todo, la técnica, la forma de correr… los éxitos que conseguí se los debo a él. Una de las claves es que me trató como si no fuese ciega”, recalca. No tardó en aprender lo que era subir los peldaños del podio. En esa cita en Gran Bretaña logró un oro en 60 metros y dos platas en 400 y salto de longitud.

Eran las primeras de las muchas medallas que cayeron en cascadas en los años posteriores sobre pistas de ceniza y tartán. Apenas había cumplido la mayoría de edad y llegó su bautizo en unos Juegos Paralímpicos, en Arnhem’80. “Los recuerdo con cariño, estábamos en una base militar con pequeños barracones prefabricados y era un evento más bien familiar. Fui segunda en los 60 metros, pero me descalificaron porque mientras competía, un compañero corría por el césped de forma paralela a mí porque buscaba una chaqueta y los jueces decían que me había ayudado. En aquella época corríamos de una en una y a la voz de un guía llamador. Eso me hizo salir con más rabia en los 400 metros y gané la plata”, relata.

Cuatro años después, en el estadio Mitchell Park de Nueva York inició su dinastía tras conquistar el oro en 100 y en 400 metros, prueba en la que contó con un universitario estadounidense como guía. “Fueron increíbles esos Juegos, todo me salió bien. Incluso tuve tiempo para visitar la ciudad, allí fue la primera vez que vi un gran centro comercial y un rascacielos. Visitamos las Torres Gemelas, no se me olvidará lo rápido que iba aquel ascensor, parecía un avión”, dice entre risas. ‘Puri’ también volaba, pero sobre el tartán. A cada campeonato que acudía se colgaba alguna medalla, nunca fallaba.

En Seúl’88 volvió a dejar su impronta con un oro en 100 metros y dos platas en longitud y en 400, guiada por José Antonio Valledor. “Esos Juegos fueron un salto importante, ahí empezó la evolución del deporte paralímpico. Utilizamos las mismas instalaciones que los olímpicos. Estar en la pista en la que un mes antes habían corrido Carl Lewis y Ben Jonhson me motivó más, me ponía la piel de gallina. Las gradas estaban llenas de escolares o militares y era curioso porque dividían al público para que animase a unos y a otros deportistas, según la calle en la que corriese”, cuenta.

Un póker dorado

El gran cambio del deporte paralímpico llegó en Barcelona’92, una cita que encumbró a la burgalesa, la única deportista española con un póker de oro en pruebas individuales en unos Juegos. “Ahí me sentí una estrella, la gente se volcó, iba a vernos en masa, lo que vivimos allí fue un sueño, algo mágico e inolvidable. Firmé muchos autógrafos, incluso a dos monjas que nos pararon por la calle”, confiesa riendo. Aún no se había constituido el Comité Paralímpico Español y la única ayuda con la que contaron eran unas 60.000 pesetas al mes que la ONCE les dio para preparar el evento desde enero hasta septiembre. Por las medallas no recibió ninguna recompensa económica.

Purificación Santamarta. Fuente: DXTadaptado.com

Con una ambición desmedida, ‘Puri’, guiada por Roberto Cibrián, se colgó cuatro metales dorados tras imponerse en 100, 200, 400 y 800 metros. Todo ello aderezado con seis récords mundiales. “Todavía se me pone la piel de gallina al recordar la primera prueba en un estadio de Montjuic a rebosar. Eran las semifinales de los 200 metros y mi entrenador me dijo que no desgastara más de la cuenta porque tenía un calendario tremendo. Ni caso le hice. Tras dar la curva el público empezó a rugir y salí disparada, como si me persiguiese un toro, Benito me gritaba desde la banda que parase, pero no podía frenar. Hice 27.20 segundos. Al día siguiente, otra vez récord del mundo con 26.04 y oro”, narra.

Luego llegaron los 100 y los 400 metros, de nuevo oro y plusmarca mundial en ambos. “Acumulé mucho agotamiento, aunque corriendo me encontraba bien, parada me dolía todo el cuerpo. Solo descansé la penúltima jornada de competición, ese día me lo pasé tumbada en la cama, solo quería dormir y darle un achuchón a mi perro guía, Dan”, indica. En el 800 volvió a vaciarse: “Escuchaba al público como si estuviese debajo del agua, pensé que me desmayaría. No quería fallar, apreté los dientes y llegó el oro con récord. Sin oxígeno me tiré al suelo y tuvieron que sacarme en brazos, casi ni podía ir a recoger la medalla porque no podía andar”. Lo había ganado todo e incluso para evitar suspicacias su técnico pidió un control antidopaje voluntario.

Pese a tocar el cielo en Barcelona, los años siguientes fueron complicados ya que tuvo que compaginar los entrenamientos con la venta del cupón de la ONCE y el cuidado de sus dos hijos, Alberto y Sara. “Estuve a punto de dejarlo porque no podía con todo. Pedí una excedencia de un año para preparar los Juegos de Atlanta’96, pasé de ganar 200.000 pesetas al mes en mi trabajo a cobrar 60.000, era un cargo de conciencia importante, así que tenía que ganar, la plata habría sido un fracaso”, sostiene. Junto al guía Juan Carlos Gutiérrez se coronó en 100, 200 y 400 metros.

“Me dieron 150.000 pesetas por medalla. Ahí corríamos de forma más profesional, con una técnica depurada y zancada amplia y potente. De hecho, algún juez no creía que era ciega total hasta que me veía los ojos”, comenta. Su palmarés le permitió estar nominada ese año a los Premios Príncipe de Asturias, aunque fue el atleta Carl Lewis el que se llevó el galardón. La velocista continuó cosechando medallas y en Sídney 2000 ganó otras dos, un oro en 400 y una plata en 100, con Javier Ascanio como lazarillo.

Purificación Santamarta. Fuente: DXTadaptado.com

Atenas 2004 fueron sus últimos Juegos Paralímpicos y tampoco falló, subió al podio con un bronce en 200 metros. “Me había llevado muchos desengaños y promesas incumplidas, no me sentía valorada. No podía pelear por un oro cuando tenía que trabajar ocho horas diarias y luego ir a entrenar y a cuidar a mis hijos. Y la gota que colmó el vaso fue que a Benito no lo acreditaron para esa cita, le tuve que pagar de mi bolsillo el viaje. Me dio rabia la desidia del Comité Paralímpico Español, así que me vi sin la responsabilidad de tener que ganar”, matiza.

Con 45 años y tras quedarse a una centésima de la marca mínima para ir a Pekín 2008, Santamarta bajó el telón a su excelsa carrera deportiva. “Si hubiese vivido del deporte habría sido mejor, incluso habría corrido en pruebas convencionales. De hecho, en Castilla y León disputé muchas finales en campeonatos regionales”, dice. Desde que se jubiló ha aprendido a nadar y también a jugar al tenis para ciegos. El lunes sopló 58 velas y la atleta ciega más laureada aún devora kilómetros, guiada por su amigo Ignacio Sancho, por zonas de la ciudad de Burgos como el puente San Pablo, la plaza del Cid o la playa de Fuentes Blancas. Sus zancadas son y serán eternas.